第16話 マツダ社SPCCI

「僕にとって知りたい“10の疑問点”の4番目にある“マツダ社が2019-20年生産する”と言っている“SPCCI¹⁴⁾”って本当に“超希薄燃焼技術”なの?あれほど課題があるのにどうやって達成できたの?これがぜひ知りたい。」

「マツダ社が公表しているエンジンテストデータは一般に公表されてない。だから彼らのプレゼン内容から理解できる範囲で、想像しながら説明していくことにする。

超希薄燃焼の着火方法は大きく分けて二つある。一つは従来の点火プラグにより点火エネルギーを何倍も上げて大きな火炎核をつくるか、多点着火することで多数の火炎核を形成する方法である。SIPエンジンは後者の多点着火を採用している。そしてもう一つはディーゼル燃焼と同じく圧縮自己着火する方法で、これはマツダ社が従来から進めてきた方法である。後者は昔から言われている、あの有名なHCCI¹⁵⁾と呼ばれていた燃焼方式になる。一様な希薄混合気を高圧縮比で圧縮すると燃焼室のあちこちに多くの火炎核が発生して、一気に混合気全体が燃焼する“バルク燃焼”と呼ばれるという方式である。一時期、夢の燃焼方式ということで世界の注目を浴びた研究テーマであった。2000年過ぎた頃にはプレイグ・ノッキングと失火の嵐に見舞われて、ごく限られた範囲でしか成立しないことが分かり、最近では論文数も減少傾向にあった。マツダ社はこれを追い求めると言い続けてきた。

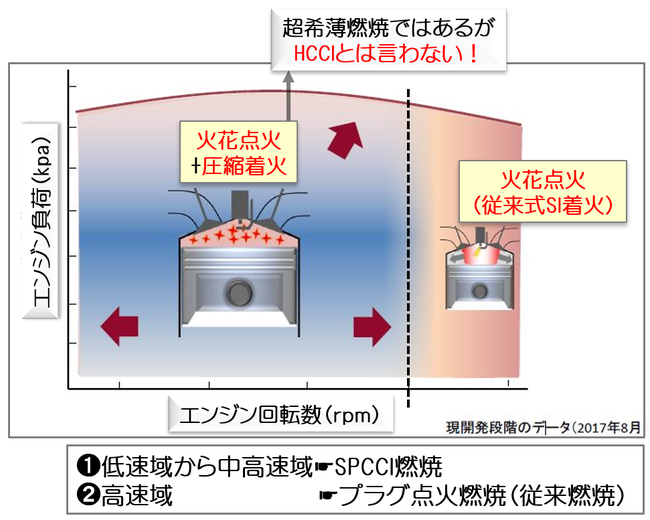

そこに、SPCCI燃焼の登場である。最近の記事¹⁶⁾によればHCCIは諦めたようで、点火プラグによる着火と圧縮着火を合わせた新燃焼方式?(SPCCI燃焼と彼らは呼んでいる)を発表した。SPCCI燃焼の着火時期は、あくまで点火プラグで制御する。その後の火炎伝播による膨張火炎球(数値解析、燃焼画像などは公表されていない)と呼ばれる燃焼ガスの高圧力で、残りの混合気を圧縮燃焼させると言っている。HCCIとは“似て非なる燃焼”であり、長い名称で“火花点火制御圧縮着火燃焼(SPCCI)”と発表した。」

「もう少し具体的に説明してくれない?」

「私も記事を読んで“そうなるかな”と思っているところで、その範囲で説明するよ。まず、燃料噴射は2回に分ける。1回目はTDC(上死点)よりも早期に薄く噴射する。この混合気は後で膨張球で圧縮着火・燃焼をさせるためのものだ。2回目は着火したいタイミングの直前に噴射する。この時ポイントは、一様な混合気を形成する時間が殆どないので、ディーゼルのような超高圧噴射で霧化し、一瞬で濃い混合気を点火プラグの周辺につくる。

後はプラグ点火で着火した時にできた“膨張火炎球”の圧力とピストンによる高圧縮、おそらくε=16~18で圧縮着火をさせていると説明されているが、詳細なデータは発表されていないので分からない。少なくともこれはマツダ社が実現すると豪語していたHCCIではない。マツダ社自身も未だつかんでいないか、やっと現象をつかんだところだと思う。しかし、結果的にはHCCIでなくてもそれに近い燃焼形態で熱効率が高く、有害排気が少ない燃焼を確実に火花点火で得られたのは立派だと思う。

蛇足になるが、燃料噴射圧はこれまでの一般の直噴ガソリンの5-15MPaレベルよりもっと高い50-80MPaと言われている。そのため、今回のエンジンには“ディーゼルのコモンレール”が使われている。これにはさすがに驚いた!温度制御には、従来技術である“クールドEGR”を使っているね。EGR¹⁷⁾は知っているね?」

「排気ガスの一部を吸気菅に再循環させるシステムのことだよね。吸気の酸素濃度を下げてNOxが生成を抑えるんだよね。ディーゼル燃焼では一般に用いるNOx削減手法。“クールドEGR”は高温のEGRガスを再循環パイプの途中に水冷のクーラーを入れることで冷却されたEGRガスをつくる。ガソリンでは筒内温度を下げて圧縮比を上げることにも使われる。さらにCO2や水蒸気H2Oも供給することになるので、吸入空気よりも比熱量が大きく、冷却損失仕事WL1も減って燃費もよくなるんだ。」

「良く知っているね。今回はその“クールドEGR”を使って、燃焼温度を2,000K以下にして、NOx生成反応を抑えているんだね。燃焼温度制御だね。さらにEGRガスで混合気を希薄化できる。一挙両得だね。」

「でもEGRガスだけでは量的にも限界があるから、さらなる希薄化はどうやるの?2Lのエンジンなら2倍の4Lの排気量が必要だよね。」

「その通りだね。でも2Lクラスのエンジンルームに4L搭載は難しいよね。それでマツダ社はどうしたかというと、あれほど“過給はダメだ”と言っていたのに、何と“スーパーチャージャー”を使っているんだ。これでエンジン回転数の低中回転域の希薄化は何とかできるようだ。ただ、問題はエンジン高回転域だね。高回転域では“スーパーチャージャー”は使えないし、EGR量もおそらく限界で希薄化は難しそう。さらには燃焼時間が短くなって、“プレイグ・ノッキング”が生じる可能性が大きくなる。当面排気量をアップせざるを得ないのではと思っている。高速域はまだ課題が多いね。実際に発表した制御予想図は、図2-5に示したように、高速域は従来エンジンのプラグ点火方式に戻している。つまりSPCCIは低中速域しか実現できていないことになるね。」

「でも何かスカイアクティブXって写真を見ると、コモンレールとスーパーチャージャーが目立つためか、ディーゼルエンジンに似た“てんこ盛りのガソリンエンジン”に見えるね。それに燃費向上が足りないのか、スタータ・ジェネレーターシステム¹⁸⁾まで装着してるよ。マツダ社の最近の傾向から過給機、HV嫌いと思っていたのに、変われば変わるもんだね。少なくとも2000年初めの“スマートなマツダ社のエンジン”という感じが全くないね。大体こんなてんこ盛りエンジン、高価格になるに決まっている。偉そうなこと言うけれど、まだまだだと思うよ、このエンジン。」

中学生の純一郎に言われたら、おしまいである。思わず博士は笑ってしまった。確かにドイツアウトバーンの200㎞/h走行では8-9速では高負荷高速域の領域を使いたい。またHV、PHVの将来の動力源として必要になるのは、モーターでは高速走行できない高負荷高速域の燃費、熱効率をどう上げるかだと思われる。そういう意味でも“まだまだ”と思うのが正直なところか?それに最近の情報だと、ガソリンエンジン搭載車が220万円~なのに、Xを搭載すると300万円台に跳ね上がる。これでは一部のユーザーに興味を引かせるためのクルマか?という感じがする、と博士は思った。

「確かに、高速高負荷域が従来のままというのは残念な結果だね。でもこの形は、あくまでプロトエンジンの姿だと思う。2019年生産時にはもっとスマートなエンジンになることを期待したいね。近い将来マツダ社は全域SPCCI燃焼でカバーすると期待している。

一方、他社の情報はあまり把握していないけれど、トヨタ社が安価な超希薄燃焼の着火方法としてF1で使われているTJI¹⁹⁾方式という火炎JETを使うような記事を目にした。いずれにしても一般消費者にも受け入れられる実用化にはまだまだ時間がかかりそうだね。」

「博士、“10の疑問”の4番目、“超希薄燃焼技術”の現状がよく分かったよ。何が良くて、どこが難しくてどんな課題が残っているのか、具体的に理解できたと思う。」

今日はこれで終わることにした。次は博士の専門でもあるディーゼルエンジンの排気ガス浄化について説明する予定だ。@2018.12.11記、2019.7.23修正

《参考文献および専門用語の解説》

14)SPCCI☛Spark Controlled Compression Ignition(火花点火制御圧縮着火)の略。マツダの商品名で超希薄燃焼技術を取り入れた新しいガソリン燃焼技術のこと。

15)HCCI☛ Homogeneous Charge Compression Ignition(均一予混合圧縮燃焼)の略。16)ついにきた!SKYACTIV-X@モーターファンテック(2017.8.9)

17)EGR☛ Exhaust Gas Recirculation(排気再循環もしくはそのガス)の略。

18)スターター・ジェネレーターシステム

☛ISG(Integrated Starter Generator)ハイブリッドシステム。スターター、ジェネレーター兼用のモーターを使用した比較的低コストのハイブリッドシステム。欧州で高級車に採用されているほか、日本では軽自動車のHVシステムにも採用されている。

19)TJI☛Turbulent Jet Injectionの略。燃料98%をポート噴射(希薄燃焼用)で行い、残りの燃料2%をインジェクター内で空気と混合しながら着火して、筒内にジェット火炎を吹いてタンブル流と共に希薄混合気に火を付けていく。

図2-5 マツダ社SPCCIの制御予想図

出典☛「ついにきた!SKYACTIV-X」@モーターファンテック(2017.8.9) より加筆